كتاب سعد علي

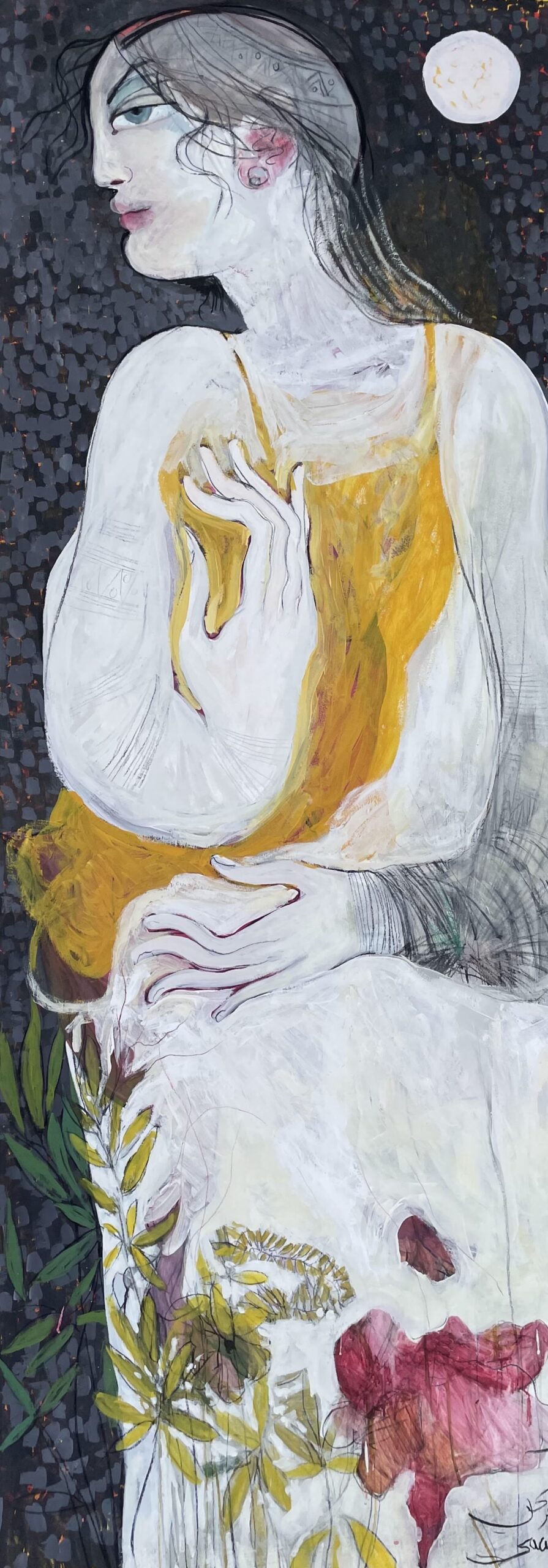

"لا شيء أكثر فناً من حب الناس"

ستنتهي الحكاية، في ذهاب الطفل إلى النوم أو في شروق شمس شهرزاد، لكنها ستستمر على ألسنة الرواة وفي قصائد الشعراء وسرد الروائيين وألوان الرسامين بمضامين روحية وإنسانية وجمالية مختلفة. الحكاية تستدعي بوحا بالألوان والخطوط وتتطلّب إطارا مفترضا تستريح فيه وتعيش بساطتها ودهشتها. العملية الفنية المشغولة بسدى الحكاية ولحمة الألوان ستأخذنا أسرارها إلى ما خلف سطح اللوحة وسطح الحكاية، تأخذنا إلى مُتَع الحياة الحسية التي يلفها الصمت والرغبات وهي تشهد تبدّل دلالات الجسد المحتمي بالمقدس تارة والمشرق بالخصب أخرى والذاوي بالانتهاك ثالثة. اللوحة هنا أحد أشكال استمرار الحكاية التي استعارها الفنان وأعاد تشكيلها بالألوان والخطوط لإبراز الرغبات الخام إلى العَلن، فالروي لا يتصادم مع الرسم ما دامت العين تستريح في هدأة الحكي على سطح اللوحة. إن أعمال الفنان “سعد علي” وهي تعلن عن موضوعها وأسلوبها تأخذ بيدنا إلى عالم الحب والأمل وتقوي فينا الإحساس بالحياة وتجعلنا قادرين على تحمل أعبائها والمساهمة في بنائها واستمرارها من دون الحاجة إلى مفردات البطولة.

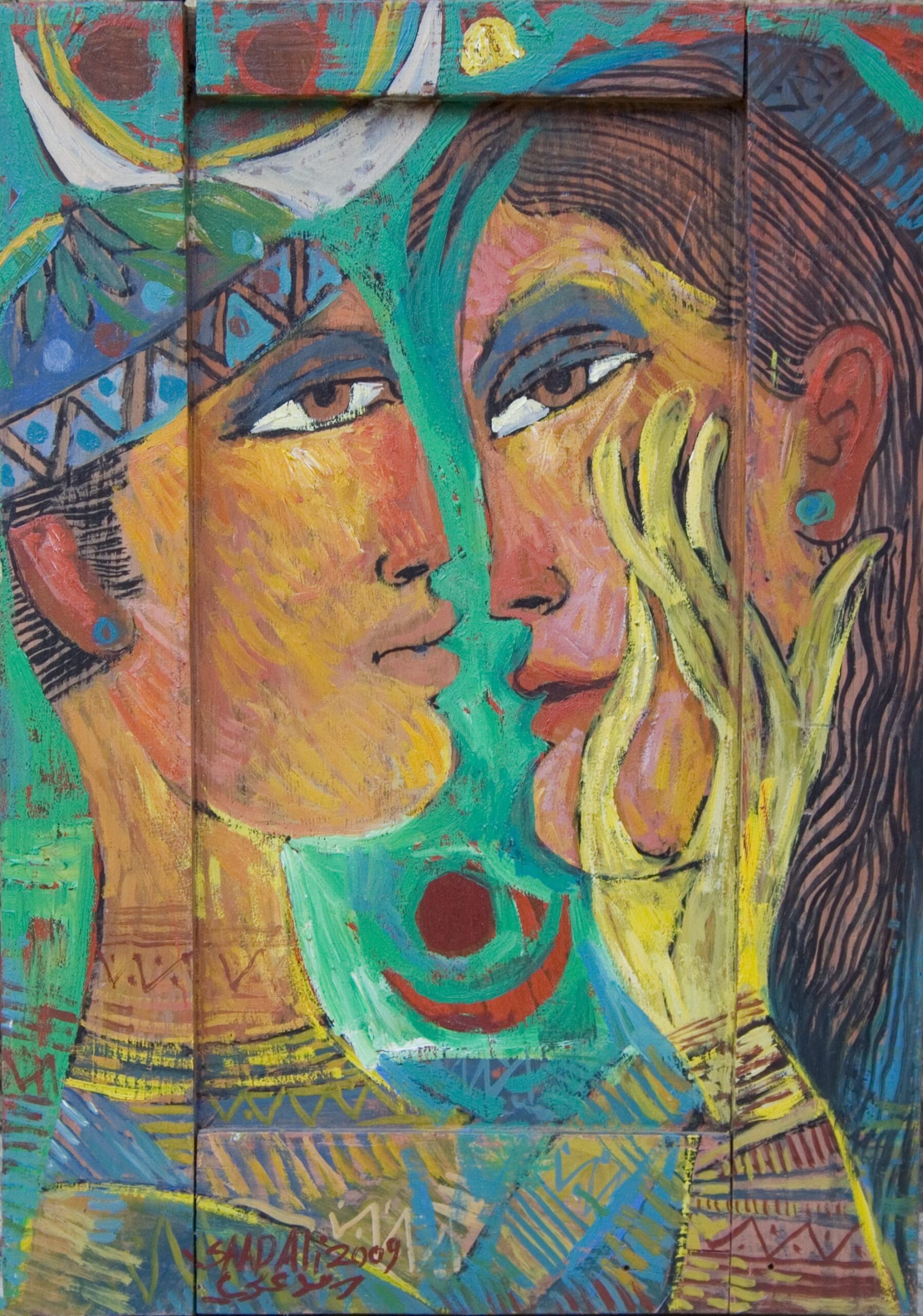

نحن نعرف الحكايات إلاّ أنّ الفنان “سعد علي” يرسمها وينثر عليها ألوان ألف عام من حضارة الصحراء والشمس. إنه فنان وليس حكواتيا، أدواته الخطوط والألوان والخشب، يبني بها عالمه في سياق تشكيلي يتضمن تجربته و موروثه للوصول إلى حكايته هو، حكاية الأمل والحب والبوح بالمسرّات على خشب عتيق تم التقاطه من الطرقات والأسواق القديمة بطلائه المتيبس وأقفاله الصدئة وندوب السنين على أليافه. الفنان الذي حاول فتح أقفال الذات الإنسانية المنحنية على أسرارها ورغباتها وخطاياها عبر خطوطه وألوانه، لم يكسر أقفال الشبابيك والأبواب العتيقة وأبقاها كما هي تحقق مساحتها وحضورها على سطح اللوحة وتزيد من ألفة وتلقائية الموضوع. فعلى سطوح هذه الأبواب والشبابيك العتيقة وبخلفية مشرقة من تدرّج الأحمر والأصفر والبرتقالي والأخضر تسترخي أجساد مولعة بالشمس والفاكهة والأسرار، بوجوه تعبيرية وسيقان لدنة قوية وأصابع طويلة تستقر على أطرافها الرغبات والمحرمات، وسط رموز دالة تختزل مضامين غنية بمفردات الوجود الإنساني وتكشف عن حضور محسوس للموروثات والثقافات الشرقية.

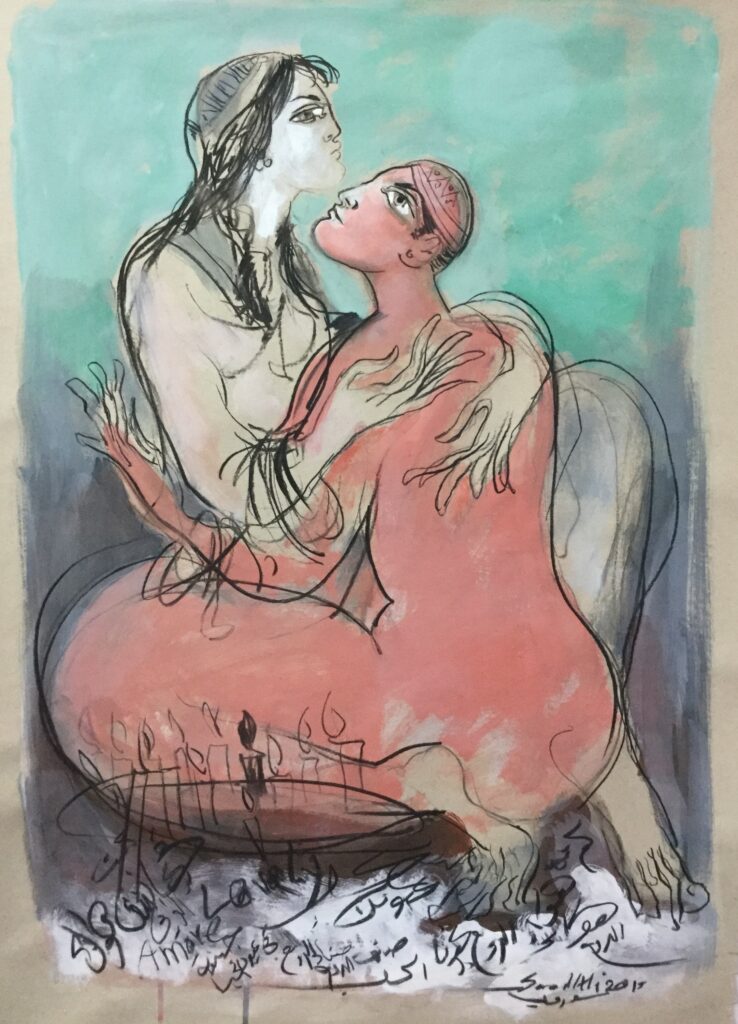

في عالمٍ محتدمٍ ومليء بالصراعات والأخبار المؤلمة لا بدّ أنّ يتذكّرَ أحد ما الحب، فهو باعث طيب للإبداع ومبرر عذب للحياة. الحب الذي يزودنا بالمتعة وتقليب أسئلة الوجود هو الموضوع الأساس، إضافة إلى موضوعات مشابهة، الذي تمتح منه لوحات الفنان “سعد علي” مادتها، نلمس ذلك عبر وجوه صامتة مبتهجة بالمحبة وأجساد مشتعلة بالرغبة وأرواح عاشقة طافحة بالغواية والحيوية والسهر توحي وكأنها قادمة من زمن آخر. فموضوع المحبة غائر في تفاصيل الحياة الإنسانية على مر العصور كقيمة ثابتة متنوّعة الألوان والأثواب، وأنّ موهبة الفنان تتجلى في قدرة مخيلته على تأمل القديم الرائع ومعالجته فنيا بأسلوب شكّلَ بمرور الأعوام بصمته وخصوصيته. إن الحكاية كلما ابتعدت في الماضي اقتربت أكثر من المخيلة وأشارت بعمق إلى القيم التي لا يمسها الصدأ، ولذلك نجد الفنان وإنْ لم يرسم الحب الراهن الذي أنهكته التفاصيل اليومية فإنّ أعماله، الحاملة قيمة البوح الإنساني، تحث عليه وتكشف عنه عبر أسلوب ومفردات أثارت الكثير من ردود الأفعال المفرطة. الشكل الإنساني الذي يحتل مركز اللوحة في أعمال الفنان والذي تم نحته من موروثات وحكايات وأساطير يُعنى بالغواية أكثر من عنايته بالملذات الحسية المباشرة، وعندما ننظر إلى الجسد من خلال فعل الحب يعطينا ذلك الإحساس المدوخ بالملذات، فموضوع الحب المنكشف على سطح اللوحة بألوان قوية وخطوط كثيرة الانحناء يوجّه العين والعقل تلقائيا ومنذ البداية إلى مواضع الجسد الحساسة ويجعلنا نصنع في مخيلتنا من الإيماءات الصغيرة ما لم يكنْ موجودا أصلا. حوار الحب الصامت بين الوجوه الفَرِحة والأجساد النَظِرة المبعثرة في المكان لا يخفي العذابات الروحية والآلام الإنسانية التي تطلي الوجوه، فالحب لا يأتي منفصلا عن مشاكل الإنسان في اللوحة وفي الحياة على حد سواء لأنه سيتبلد ويخسر الكثير من روعته وإنسانيته. إن تجربة “سعد علي” المليئة بالحب والأمل تحتوي كذلك على المؤلم والمحزن والمخيف، ولقد سبق له أن عانى وهاجر ووقف طويلا على حدود الموت في ظروفٍ لا يعرفها كثيرون ولكنه انتهى إلى دارة الحب وفتح أبوابها إلى الأبد، إلى المطلق والإنساني والجميل. فمن أتعبته الحياة وسننت مشاعره المعاناة يكون أكثرنا قربا من مفردات الحب والأمل والفرج.

الحب والألوان كلاهما يصنع الرعشة، وعندما نحدق بالجسد المستلقي على امتداد البصر في سرير اللوحة، بنتوءاته وتكوراته، فإننا نسمعه ونتأمله لكننا لا نفهم شيئا، فالدهشة ستتكفل بكل شيء. إنّ تأثير الحب الساكن قلوب نساء الفنان، العاشقات العاريات القادمات من مدن ألف ليلة وليلة، ليس صافيا ونقيا ومعزولا بل تتناثر على جانبيه مفردات الحسد والغيرة والخيانة والرغبة والخطيئة والذكريات، بدرجات لونية تتناغم مع الكتلة. وهذه الصفات التي عُلِّق بأطرافها الكثير من الأوحال هي من لوازم الحب وتزيد من الدلالة الانفعالية للموضوع، فمثلما ينبجس عمق موضوعة المحبة من سطح اللوحة بعجينة الأحمر والأصفر والبرتقالي والأبيض فإنّ طبقات الأصفر تُظهِره الغيرة، وحضور الأسرار والذكريات يمن علينا بالأزرق والأخضر. لحاله لا يشرق اللون، فهو جزء من عالم اللوحة المحتفي بالإنساني والجميل والمتناقض الذي يشكل مناخ اللوحة. اللون يكون أكثر قيمة عندما يستطيع، عبر الموضوع، إيصال أحاسيسه وطاقته إلينا.

تردّدَ مرارا الكلام عن ألوان الحب الحارة التي تشيع في أعمال الفنان على الرغم مِنْ أنّ حرارة اللون، أو برودته، لا يعود فقط إلى اللون والدرجات اللونية بل أيضا إلى طريقة وضعه الشكلي في اللوحة ومزاج الفنان، إضافة إلى أن اللون في علاقته بالموضوع قد تتغير درجات برودته وحرارته ويتحول إلى حالة روحية صرف. صحيح أن الألوان القوية هي من يجذب العين في البداية، وصحيح أيضا أن موضوعات “سعد علي” تستدعي الدفء والحركة وسيادة الألوان التي أنضجتها الشمس والرغبات المشتعلة، الأحمر والأصفر والبرتقالي، إلاّ إنّ لوحته ليست لوحة لون واحد، فلا اللون ثابت الخصائص ولا الحب ثابت المشاعر، يتجلى ذلك في وجود الكثير من شخوصه بالأزرق والأخضر والرصاصي لكن من دون الابتعاد عن الموضوعة الأساسية للوحة. تنوّع الألوان يتكشف لنا تدريجيا في تجاور الأزرق والأخضر والرصاصي في صحن الفاكهة، وتبادل الأبيض والأسود في فسحة صندوق الذكريات على أرضية اللوحة كما نجد تنوّعه في عناصر تشكيلية كالوشم والحيوانات والشموع والأقمار. ففي تجربة الفنان المعروفة بالمثابرة والاستمرار والحضور ليس غريبا أن تغيّر المفردات أمكنتها وتفقد الألوان أفضليتها ولن يبقى البرتقالي والأحمر لوحدهما يشعلان الحب

ويغازلان العيون، فمرة يحضر الأزرق للإعلان عن ذلك ومرة يتجلى الأخضر للتذكير به. اللون عنده عجينة من شمس وعشق وأغاني وذكريات يضعها مباشرة على عتق الخشب محملة بمشاعره وأخيلته وموروثه قد يتدفق فيها الأحمر أو يغرق بأسراره الأزرق، إلاّ أننا لا يمكننا التعميم بالقول إنّ هذه الأعمال دافئة وإنّ تلك الأعمال باردة، وهذه الأعمال عن المحبة الخالصة وتلك لا، ففي النهاية موضوع اللوحة يؤثر كثيرا في حساسية الفنان وفي تحويل عجينة الألوان إلى مادة تصويرية توصل الدلالة المبتغاة. اللوحة سبيكة من خطوط وألوان ومواد وأفكار تعرض علينا شخوصها مشبعة بالحياة والتناقضات والرغبات الدفينة، وتتداخل على سطحها الكثير من الخطوط والألوان والانفعالات التي لا يجدي نفعا تعميمها وربطها بلون واحد على الرغم من الطاقة الداخلية التي يمتلكها هذا اللون. الألوان تفرحنا وتحزننا وتُرطّب مخيلتنا بمدها في العلن الخيوط بين “المحرمات” إلا أنها لا تعقلن الحكاية أو تحددها بقانون، إنها تحتفل بالإنساني والجميل وتدفع إلى السطح بالمخبوء والمدهش.

مِنَ الفنانين مَنْ تقدح مخيلته بحضور الورق وآخر بملمس الحجر وثالث بالتواء الحديد، أما الفنان “سعد علي” فقد عُرِفَ بلوحاته التي تُنَفذْ بزيت الألوان على خشب الأبواب والشبابيك القديمة التي يلتقطها من النفايات والأسواق الشعبية، مزينة بالأقفال الصدئة وثقوب المسامير الواضحة. مادة الخشب التي تثير الصور والأفكار والذكريات عند الفنان هي مادة قوية ومقاومة للتلف لكنها ليست جامدة في علاقتها بالعملية الفنية وتشع ألفة وبساطة، وأن الأحاسيس والنداءات التي ينقلها شكل الخشب العتيق ورائحته وملمسه وما تركته عليه الأعوام من ثقوب وخطوط وتصدعات تسهم في صنع الإيحاء والموضوع وفي توزيع الشخوص على مساحة الحكاية المحصورة بإطار قوي. ومَنْ عرف الفنان لمس لديه تأثرا بمفردات الفن المعماري وإحساس خاص بمادة الخشب حتى أنه يعرف ويرى من بعيد الأبواب والشبابيك العتيقة الملقيّة على أطراف الشوارع أو عند البيوت المعاد تعميرها، وإن كانت تصلح للعمل أم لا. فهو ما أن يمسك الخشبة العتيقة حتى يبدأ الموضوع في مخيلته بالتشكّل وحجم التكوين على السطح بالتحدد والمساحات الميتة بالتراجع، فخشبة باب الكنيسة المشغولة بالأقواس ودقة الصنعة ومفردات القداسة تختلف وظيفيا وجماليا عن تلك المزينة بموتيفات شعبية في حي قديم، والخشبة التي عمرها مائة عام لها رائحة وملمس لا نجدهما في تلك المصنوعة توا من النشارة المضغوطة، سينعكس ذلك على طبيعة الموضوع وعنوانه وتوزيع الشخوص ومناخ اللوحة، وليس مصادفة أن يطلق الفنان على مشروعه الفني أسم “أبواب الفرج” وعلى معارضه ولوحاته عناوين فرعية متناغمة من مثل ” أبواب المحبة، صندوق الدنيا، نافذة المحبة”.

الخشب العتيق والألوان القوية والمواضيع الشرقية تضفي على العملية الفنية خصوصية وقدرة تعبيرية وحسية تتكثف بفضل رقة الموضوع وتكورات الجسد؛ أيْ أنّ موضوعات الحب والخطيئة و”المحرمات” التي ورثناها عن أبينا آدم يتضاعف سحرها عندما ترتبط بألفة الخشب العتيق وزيت الألوان. فالزيت هو روح الخشب وضوئه وناسج خيوط حكايته التي تشعرنا برغبة دافئة للاقتراب من الموروث وإزاحة ركام التحليلات التي أربكت تلقائية البدايات.

الرسم على الخشب العتيق لا يبرز عمقه سوى الزيت. هذه المعلومة التي لا تخلو من الصحة دفعت إلى الظل والنسيان الكثير من أعمال الفنان التي نفذها بالفحم والحبر والألوان المائية على خامات متنوعة كالورق والكانفاس والجدران، أعمال اجتماعية وسياسية نُفذت في فترات سابقة غلب عليها الطابع الواقعي بقيت حبيسة الأماكن والمنافي التي أوت الفنان في رحلته الطويلة. وهي أعمال وتجارب توثق المهم من تاريخ الصراعات السياسية بالعراق في الربع الأخير من القرن الماضي وتضئ بعض من جوانب التجربة الفنية لـ”سعد علي” من بينها غياب الألوان الحارة، الأحمر والأصفر والبرتقالي، وحضور البني والرصاصي والأزرق. إنّنا لم يحدث أن شاهدنا الفنان وقد استخدم الألوان المائية والأحبار والأكريل مع الخشب كما استخدم الزيت مع الخشب، اللون يسير مع اللوحة، يجسد الطبيعة تارة وأخرى ينشأ الحكي في كشفه عن المخبوء بين ثنايا الجسد واللسان، أنتج ذلك لوحات تفرحنا تارة وأخرى تغازلنا وتوهمنا بحلول وخلاصات قد لا تكون موجودة إلا في عيون رؤوسنا. أليس الوهم من صنّاع المتعة كذلك في لحظة وقوفنا أمام اللوحة ؟.

واقعية”سعد علي”المبنية على الحكاية والموروث تغترف ماء موضوعاتها من ينابيع متنوّعة، رافدينية وفارسية وهندية وأوربية، تفور بالشعر والأسطورة والحكاية والتصوف. فما أنْ تلتقط عين الفنان مفردة “صحن فاكهة، قط، طائر، قمر، شمعة، رقعة شطرنج، حالة جسدية” حتى تنشغل أصابعه بعشرات التخطيطات والتجارب والخامات للتشبّع بدلالات المفردة الجديدة، ويمكن تلمس ذلك في خطوطه القوية المنسابة التي تحدد طبيعة الحالة الانفعالية. فدلالة التفاحة الموجودة على الطاولة لا تشبه دلالة محمولاتها الرمزية عندما تكون في يد أنثى محتشدة بالرغبة يكاد عريها المضيء أن يأتي بالصباح فتنتهي الحكاية. ولكن قبل أن تتحول اليد والأصابع إلى مفردة مكتنزة بدلالات بيولوجية وثقافية في اللوحة تُرى كم من الساعات والأيام أهدرها الرسام في النظر إلى أصابع أمه وأخواته وجيرانه، وكم من الأيام وقف في المتاحف الأوربية مبحرا في حركة اليد وعلاقاتها بحركة الجسد، وماذا تفعل الأصابع الطويلة بنظرة العيون، وكم عضلة ستُحَرك في الرقبة والكتف. إن التأمل والتمرّن ساهما بصنع قيمة الجذب التي تتمتع بهما اليد والأصابع في لوحة المحبة والفرج، ونظن أن التأمل الروحي والمران الجسدي من بين الأسباب التي جعلت الفنان في الأعوام الأخيرة يشتغل مباشرة على التيلة وخشبة الباب من دون تخطيط أولي “سكيتش” خصوصا وإنّ الفنان يميل بطبيعته إلى التلقائية والاستمرارية بالعمل ويرى أن التوقف عن الرسم والعودة إليه بعد فترات زمنية متكررة قد يُضعف فكرة وموضوع اللوحة ويُفقدها شحنتها الروحية الطازجة، الأمر الذي نلمسه في حديثه عن “السكيتش” على أنه لوحة يمكن تعليقها على جدار. فإعادة رسم اللوحة، حذف أو إضافة، لا يأتي على الدوام لصالح اللوحة وقد لا يوصلها إلى الكمال الذي ينشده الفنان .

الحكاية عند الفنان أشبه بـ”موديل” استحوذ على اهتمامه ثم سرعان ما تغلغل وتشعب في عوالمه ووضع شيئا من ذاته في سياقه، وهو ما يعطي الانطباع بأننا نشاهد ملمحا ونسمع فصلا يجب علينا أكماله، ولذلك فإن الاقتراب من مفردات ودلالات الرموز قد يضيء الحكاية ويساعد في الفهم الكلي للوحة ويزيد من مساحة المتعة. الحكاية هي الموديل الأطول عمرا، وعندما يستعيرها الفنان من ماضي الثقافات ويضمنها أفكاره ومشاعره ومخاوفه ستتحول إلى حكايته هو، تتحول فيها الاستعارة إلى مفردة من مفردات اللوحة وإلى رمز جديد يحمل دلالة أخرى كما رأينا في اليد التي تشير إلى الرغبة تارة وأخرى تختصر الجسد، ويمكن أن نلمسه في الوجوه السومرية المشرقة بالحب والصمت والتي تبدو كأنها قفزت توا من الشباك إلى أرضية اللوحة. كما هو معروف أن أسئلة الحب تتركز أولا في الوجه أكثر من أي مكان آخر، ثم تنتشر في الكتلة. الوجه يتمتع بنظرات ومزايا تعكس معاناة وحاجات الداخل، نراه في وجوه الفنان الممتلئة بالحيوية والحب والسهر والحكي وهي تحرك فينا الانفعال العاطفي والذكريات وتدفعنا إلى تخيّل الوجوه الخارجة من صندوق الذاكرة وكأنها تنوّعا للجسد المحتشد في السرير وتذكّره بالماضي والعشاق والخيانات. وعلى الرغم من تقارب الوجوه والتصاق الأجساد وتشابك الأيدي والعيون والسيقان كأغصان سدرة بلّلها الصباح، إلا أننا لا نشهد عملية جنسية أو قبلة ممتلئة بالندى. ففي انهمار الألوان وتداخل الخطوط واشتباك الأطراف تمتد خيوط الرغبة بين اللوحة وعيوننا، بين المخيلة والواقع، يبدو فيها العري هو الجاذب الأكبر للعين، وحين ننظر إلى منحدر الساقين ومواطن الدفء والعيون والفاكهة المحرمة وقمر السهارى لا يمكننا الامتناع عن الانجذاب إلى دائرة الغواية السحرية وتصنيع العلاقة بين الأطراف والعناصر. للعري الكثير مما يخفيه ويشعل مخيلتنا، وغموض وشم بلونيّ الأخضر والرصاصي على سُرّة أنثى في سرير قديم سيمارس تفعيل متعة البصر عندنا في اللحظة التي نكون فيها نحن مبهورين ومهيئين لاستقبال الجميل والإنساني والمجرد في خطوط الوشم. الاستعارة هنا هي حزمة معارف وتجارب ومعاناة تحضر للإنشاد في جوقة العشاق والحساد والأقمار والشموع والأسرار الموزعة على سطح اللوحة، صانعة بذلك حركة داخلية من خطوط وألوان وسرد تُظهر البؤرة لا تضعفها. الفنان يهتم بالتشكيل أكثر من اهتمامه بالحكاية، ساعده ذلك في أن يمنح مخلوقاته مكانا دالا على طبيعة الرمز، فتوهج أطباق الفاكهة على الطاولة بين الأصفر والأخضر والأزرق والذي سبق للرسامين العراقيين القدامى أن استخدموه يمد حكاية الحب بشحنات رمزية إضافية تزيد من مساحة الغواية المحرمة في الجسد، الكتلة المضاءة بألوان قوية وخطوط قوية الاستدارة. وخروج العشاق القدامى من صندوق الماضي بوجوه مشحونة بأصفر الحسد والغيرة والشك في وسط اللوحة يزيد من شكوك المشاهد الراغب في معرفة المخبوء من الكلام، فالروح الهش يفرحه الحسد ويكشفه الأصفر. وقط أسود حاد الملامح مؤنس في العزلة ومستمع من الطراز الأول لا يظهر في كل اللوحات ولا يفشي سرا ولا يشكك بمشاعر الحب الكاذب ولا يعد الأقنعة التي يلبسها العشاق، فابتسامة السخرية لا تبان على وجوه الحيوانات.

. إن ميل الفنان أحيانا إلى أنسنة قططه وإخراجها عن صمتها ووضع التعبيرات على وجهها ترفد من بعيد وبشكل خفي موضوعة اللوحة وما تستدعيه من غيرة وأنانية وتلصص. من المفردات الأخرى التي ترطب حكايات الليل تسلق الأقمار والأهلة خلفية يسار اللوحة لتعميق دلالة السهر والسمر لشخوص اللوحة، وتهادي الأصابع رخوة لدنة ممسكة، بأيروتيكية ساحرة، بحلمٍ مضيء غائر في القدم يكشف عن حبة كرز حمراء أو تفاحة خضراء في مركز اللوحة يزيد من سخونة اللذة والخطيئة على صحراء السرير الممتلئة بالجسد. إن تكثيف العلاقة بين المفردات التشكيلية يبني، مع السرد، طبقات الزمن في فضاء مسطح لإبراز ملامح الشخص ومعاناته الداخلية وأقنعته الخارجية، ومبينا أن المفردات التشكيلية في اللوحة لم تكن هامشيةً أو عشوائية لغرض إشغال المكان بل هي عملية تأليفية تحوّلت دلالاتها في مصهر الفنان ومخيلته إلى عناصر مكتفية بذاتها سرديا ولونيا، يساهم حضورها في انسجام البنية العضوية للأثر. إلاّ أنّ جمالية اللوحة هنا ليست فقط بالعناصر المار ذكرها بل وفي التأثير الذي يتركه توزيعها وتوظيفها على عين المشاهد. فعندما نجمع خيوط الاستعارة، بين العين والذاكرة، سندخل عالم اللوحة حيث الكل :القمر والشمعة والسرير والعشيق القديم والتفاحة، محتف بموضوعة الجسد الذي لا حد له ومنشغل بفكرة الحب القديمة. مفردات تأخذ بيد المشاهد وعينيه إلى بهاء الألوان وترف المتعة والأسرار ولذة المشاركة ليكشف بدوره عن خبايا ذاته هو ويروي بطريقته حكايات توهم هروبها من أغلفة الكتب إلى سطح اللوحة، ويخبئ بدوره الضغينة والذكريات في صناديق الماضي ويضع الحسد في زوايا العيون ويُشبع الرغبة من أرداف الجسد المستلقي على بلل الفِراش، قبل أن يغمض عينيه بانتظار صباح آخر.

إنّ الحضور الكبير للرموز في لوحة “سعد علي” وتوظيفها يعلنان عن نزعة غنائية تعكس عالم الحب والأمل الذي أصبح موضوع الفنان الأثير لكننا لا نستطيع الحديث عن الأسباب التي تقف خلف قدوم اللوحة ومتى تكون لحظة انبعاثها مواتية إن كان من الفراغ والمصادفة وضغوطات السوق أو من سابق تصميم وتخطيط أو من قصيدة شعر أو من حكاية أو من مثل شعبي، فللوحة حياتها وديناميكيتها الخاصة التي تقترح فيها لحظة البدء على مخيلة الفنان. اللوحة سر من أسرار الفنان وتبقى آخر تلويحة له قبل الذهاب إلى النوم، فقد يكون لخشبة الباب الملقية عند باب الكنيسة دورا في طبيعة الموضوع وأسلوب تنفيذه، وقد تكون رحلة أو حادثة بمثابة شرارة لمشروع جميل. كانت أغنية قديمة لسيدة الغناء العربي “أم كلثوم” نسمعها على مدى أعوام طوال وقفت، حسب قول الفنان، خلف الكثير من لوحاته. الحب والهجر والذكريات وصورة الحبيب المستعادة في مطولات “الست” هي نفسها قصص أهل العشق في الليالي ونجد إيحاء منها في لوحة سعد علي. فالتناغم بين الصوت وآلات العزف وبين الصور والمعاني التي تنطوي عليها كلمات الأغاني الغائرة بالعشق والطرب الأصيل التي تترك شعورا إيجابيا، أو سلبيا، يعمق موضوع اللوحة ويأخذ بفرشاة الفنان ليزيد من طبقات اللون لإبراز المحمول الرمزي لحالات العشق والشوق والهجر. إن وضع الأحمر والبرتقالي والأصفر على خد العشق يضيء الشخصية من داخلها، ولكنه قد لا يوفق على الدوام في الوصول إلى حالة الوجد والانفعال، فالرسام ليس نبيا، ويتأثر بمحيطه وتتكالب عليه الذكريات ويطيب له أحيانا اللعب مع الألوان العارف بأسرارها، بكل ما في مفردة اللعب من معنى لينتج أعمالا غير متوقعة ومفاجئة للفنان والمشاهد على حد سواء. مخلوقات الفنان العاشقة والقلقة صُورت بحب وتعاطف على سطح اللوحة وكان “سعد علي” كثيرا ما يقف أمام لوحته المنجزة توا يردد جملة أثيرة لديه ” أنظر إليها .. أنها حليب” كنّا نلمس في قوله نبضات قلب عاشق وذاكرة حية عن مدينة منسية يقسم أهلها بالحليب والخبز لقدسيتهما وبساطتهما في الحياة اليومية. هذا الحب النافر من فرشاة الفنان وذاكرته ومخيلته سبق وأن مس حياة الفنان، فتصوير العام لا يخفي ذاتية المصور تجلى كذلك في ظهور نساءه اللواتي عرفهن في حياته ورحلاته كرموز وانفعالات في اللوحة. لقد رسم ملمح من حياتهن ولم يرسم سيرتهن الذاتية.

لا ندري ما السر الذي يرتاح خلف الألوان والخطوط كي يبقي لوحة الحب ماثلة في الذاكرة أطول منها من لحظة حب حقيقية من لحم ودم وعواطف، فهذا السر قد يضعنا وجها لوجه أمام فقر تجاربنا العاطفية وبلادة مخيلتنا أمام مخيلة اللوحة، ويجعلنا نعلق أسباب ذلك على حاجتنا للحب الحقيقي تارة وأخرى على الإيهام الفني الذي تمارسه اللوحة على أرواحنا الطيبة. الحب من أكثر المفردات دفئا وحضورا وتأثيرا في حياة الإنسان، وكلما زادت تعقيدات الحياة اليومية زادت حاجة الأرواح الطيبة توقا إليه وإلى الأمل وفتح أبواب المودة والفرج، وهي بالذات الثيمات التي ارتكز عليها مشروع الفنان سعد علي عبر أربعة عقود من العمل والإبداع والبحث والترحّل. فالجمالي عندما يحيط باليومي والبسيط، وحتى الوضيع أحيانا، فأنه يخفف من ظلال عتمته ويجعله مقبولا، يسترخي عنده الراكض طوال النهار خلف قوت يومه. الوقوف أمام لوحة المحبة والأمل وأبواب الفرج يرخي الجسد ويريح العقل ويحرك مخيلة المشاهد ويشعره بالحاجة إلى قارئة كف تُبَصره بخطوط قلبه وتكذب عليه وتروي له حكايات ألف ليلة وليلة وتفتح له أبوابه الداخلية التي أضاع مفاتيحها في الصراعات ومشاغل الحياة اليومية. أما في البلدان التي طحنتها الحروب على امتداد تاريخها الحديث كالعراق وفلسطين ولبنان والسودان وأفغانستان فغالبا ما يكون الحديث عن موضوعات ورسمات المحبة شكلا من أشكال البطر والاستفزاز والسخرية، الأمر الذي دعا المسؤولين والمعنيين بالعراق وفي أكثر من مناسبة للتنبيه إلى مخاطر ذلك وإلى إقامة الندوات والأمسيات لمناقشة ظاهرة الحزن المنتشرة بشكل غريب وملفت في الغناء والأزياء والقصائد والأعياد والمناسبات الدينية. فمع شعارات النصر والثأر وعلى إيقاع أغاني الحزن والشجن وبكائيات الطوائف المنسية وفي ألوان الملابس السود التي يلبسها الأطفال والنساء والرجال في الشوارع الخربة، سيكون الحديث عن ألوان الحب والأمل أشبه بالنفخ في قربة مثقوبة.

نحن هنا لا نتحدث عن المواطن العادي فقط بل هي ظاهرة اجتماعية ـ ثقافية موجودة في الشارع وعند النخب المتعلمة كذلك وتتجلى في لوحات الكثير من الفنانين التشكيليين التي تميل إلى الحزن والمعاناة، بسبب ظروف حياتهم القاسية، أكثر من ميلها إلى الأمل والفرح والمتعة والزينة. في مثل هذا الجو من المفاهيم السائدة التي ترى عمقا في المعاناة وسطحية في الجمال سيجد الفنان الذي هاجر من بلده فترات زمنية طويلة طرق فيها موضوعات وأساليب وتجارب وعواصم، سيجد صعوبات كثيرة في اختراق قشرة الحزن المتوارثة وسوف تكون لوحته عن الحب والأمل غريبة وغير مرحب بها مهما كان التعبير عنها جيدا. ونحن هنا لا نربط الرائع والجميل بطبيعة الموضوع فقط فليس كل مواضيع الحب رائعة ومواضيع الحزن ليست رائعة، فالمعاناة لا تخلو من متعة وإن قلّ محصول الجمال، والحب نفسه لا يخلو من معاناة شفيفة ووردية تختلف عن تلك الدامية والبطولية، فخلف الرائع والجميل يقرفص أكثر من سبب قد نلتقط منه ما نستطيع وقد لا نوفق في ذلك. اللوحة تعرض موضوعها علينا لتجعلنا أكثر متعة وإنسانية بغض النظر عن طبيعة الموضوع، ولا يوجد ما يدعم فكرة أن لوحة الحب قاصرة النظر ولوحة المعاناة عميقة النظر لأن هذا يجرنا إلى افتراض “سطحية” المشاهد الذي يتمتع بلوحة الحب والجمال و”عمق” المشاهد الذي يتمتع بلوحة المعاناة والصراع، وهو افتراض ليس له ما يدعمه. وفي نظرة سريعة على تاريخ الفن لا نجده غريبا “أحيانا” أن يرسم الفنان عن الجمال والحب في ظروف صعبة ومؤلمة، فلقد كان “بيكاسو” في ظروف الحرب الأهلية الأسبانية يرسم الأزهار والنساء في الوقت الذي كان يشتغل فيه على جداريته المشهورة “جورنيكا” التي تتحدث عن مجزرة. علينا أن نشير هنا إلى المساحة الغامضة بين الفنان الذي يفرج عن نفسه وبين الفنان الذي يفجر ما في نفسه، فالفرق ليس في تبادل مواقع حرفي ” الراء والجيم” لكنه فرقا يشير إلى طبيعة الإبداع المنشغل بردود الأفعال السريعة، وبين الإبداع المنشغل بأسئلة الوجود العميقة التي لم تكمل الإنسانية بعد الإجابة عنها.

الحداثة قد تتصادم ولكنها لا تلغي كليا الثقافات القديمة والموروثات المحلية، وسبق لها – للحداثة – أن لجأت في مراحل أزماتها وتخلخل يقينياتها إلى الاستعانة بالثقافات والموروثات لإنتاج ماضي جديد يضمن استمرارها وحضورها، تجلى في استفادة الحداثة من التراكم المعرفي الإنساني وفي تأثر أشهر مبدعيها بالفنون القديمة وفي انبهارهم بعملية التقاط المدهش الذي يمارسه الأفريقي مع منحوتاته والأسيوي مع موروثاته القديمة. إنّ الوقوفَ أمام لوحة “سعد علي” يشعرنا منذ البداية بأنها تخبئ أفكارا وموروثات عن الحب والأمل وتود إيصالها لنا عبر حزمة من الخطوط والألوان والأفكار والرموز والتقنيات الحديثة لإبراز الكتلة التي تقع في واجهة اللوحة مضاءة بألوان قوية. كتلة تتكئ على خلفية بتكنيك عُرِفت بها لوحاته من عجينة ألوان قوية ومتدرجة تحافظ على مناخ اللوحة، إلى جانب عناصر تشكيلية ” الصندوق، المشط، رقعة الشطرنج، الشموع، الأقمار،الوجوه، المرايا، الحيوانات، صحن الفاكهة” تفعل فعل التوازن في اللوحة. الكتلة “الجسد” في موضوعة المحبة هي تجسيد للعلاقة بين أثنين حتى في حضور أحدهما من دون الآخر، وهي كذلك من مرجعيات ثقافية متنوّعة نراها في بروفيل الوجه والعيون السومرية الواسعة التي تأوي الرغبة وتختزل الدلالات، ونشاهدها في السيقان الهندية اللينة الانحناء والتي تكشف عن قوة وصلابة مدهشين، وفي تمطي الأصابع وتكورات النهد والبطن. فالعين المتطلعة إلى الحبيب والتي يزيد من وسعها الانفعال الروحي تكشف عن عشق امرأة اعتادت على الحكي والسهر والأسرار، عين مفتوحة على الدوام لتزيد من انكشاف ضوء اللوحة، وإن حدث وظهرت العين مغمضة أو مغطاة بشال فإن ذلك سيكون شفافا ويعطي الإحساس بانفتاح العين. مرّة غطى ألأزرق مساحة العين للدلالة على الهروب من ضوء النهار وصخبه وبحثا عن التأمل وصمت الكلام إلا أننا نشعر بوجودها، ولا نستطيع تخيل الوجه في لوحة “سعد علي” من دون العين الواسعة والثابتة النظرات التي توضّح وتعبّر وتفرح وتتألم وتروي الكثير من الرغبات المطمورة في الذات الإنسانية، وفي قناع الكذب الذي تلبسه الوجوه تحضر العيون وحتى خلف الكتلة غالبا ما تكون هناك عين تسهر وقمر أبيض يضئ الوجه في انزلاقه صوب الصباح. هناك العديد من الفنانين تأثروا بالسومريات أو تناولوا موضوعات الحب والليالي وآخرون رسموا على الخشب وتأثروا بالفنون الهندية والفارسية، إلا أن هذا قد تم جمعه وصهره في مصهر الفنان “سعد علي” المتضمن روحه ومخيلته ومعاناته وتجاربه، أنتج بالنهاية لوحة لها رؤيتها وأسلوبها ومفرداتها التي شكلت بصمته.

إن تجربة الفنان سعد علي الطويلة والمتنوّعة لا يجدي معها نفعا الحديث عن لوحة عراقية، بالمعنى الدارج للكلمة، على الرغم من أن نتاجه يضج بالمواضيع والمفردات التي يمكن إرجاعها إلى حضارة وادي الرافدين وحضارات لاحقة من العصور الإسلامية الأولى بالعراق. الموضوع والخصوصية ليسا كافيين لنحت المصطلح، وحتى استعارة مفردات ورموز من الثقافات الأخرى لا تحدد هوية اللوحة ولقد سبق لفنانين أوربيين أن وضعوا إكسسوارات شرقية في لوحاتهم” حرف عربي، قبة، هلال، نقاب” ولكنهم لم يتحدثوا عن هوية اللوحة لإدراكهم سطحية ذلك. ونحن ما زلنا نتذكر شعار “الهوية الفنية” الذي ردده كثيرون بالعراق في النصف الثاني من القرن العشرين عندما تحولت الكثير من الشعارات السياسية إلى مصطلحات فنية وثقافية لم تعمر طويلا بعد أن دخلت أنفاقا وصراعات ليس لها علاقة مباشرة بالضرورات الفنية والثقافية. صحيح أن ميل الفنان إلى تعويض المكان الأول الذي أخرج منه عنوة قد بقي جاثما في لا وعيه ومبثوثا في خطوطه وألوانه، نستطيع رؤيته في كثير من أعماله الواقعية ذات المنحى الاجتماعي الذي أخذه عن أساتذته والذي طبع نتاج النصف الثاني من القرن العشرين عندما لبست الثقافة العراقية أثواب الأيدلوجيات الضيقة والخانقة لأي تطلعات وإبداعات خارج دائرة الحريات التي رسمتها لهم تلك الأيدلوجيات. إلا أن موضوعات الفنان “سعد علي” المنشغلة بأسئلة الوجود الإنساني في الحياة والموت والحب والخصب أعطت ظهرها في الأعوام الأخيرة للصراعات الاجتماعية والسياسية المباشرة وخلت لوحاته الأخيرة من موضوعات وأمكنة ومناخات عراقية خاصة بالقياس إلى زملائه من الفنانين العراقيين المتواجدين في المنفى.

وبدت لوحاته خالية من الثوريات ومفردات الإصلاح، ولا تستأنس بالشيوخ ورجال الدين، واكتفت بالإنساني والجميل والممتع. إنها لوحة بموضوع شرقيّ قديم وبرموز رافدينية وفارسية وهندية ويابانية وبتقنيات غربية لا يمكن أن ننسبها فقط إلى جنسية الفنان وشوارع طفولته، فاللوحة كالموسيقى أوسع من لغة أو هوية. إنّ السفر والدراسة وتراكم التجارب وحضور الموروث في لوحة الفنان “سعد علي” برؤية مختلفة وتكنيك حديث يستوعب المستجدات البصرية والإلكترونية، أبعده عن موضوعاته التي تحاكي الواقع وتوحي إليه والتي بدأ بها مشواره الفني في مدينتي الديوانية وبغداد العراقيتين، وفتح له أبواب المحبة والأمل. وقد يكون ذلك من ضمن الأسباب التي أدت إلى تجاهل الفنان في المنتديات الرسمية والسياسية، وتكوين تصور يوحي بأنه غير منشغل بما يحدث بالعراق مع أن الحقيقة عكس ذلك. لقد أثبتت التجارب الفنية والبعثات الدراسية إن الفنون والثقافات الأوربية تتخادم ولا تتصادم مع التراثات والمحليات البعيدة عن المركز، ونستطيع القول أن الكثير من الفنانين قد تعمّق إحساسهم بأوطانهم وبالشرق بعد أن هاجروا إلى الغرب، وأصبحوا يمتلكون أساليب ورؤى فنية شخصية وأعمال ذات مواصفات فنية حديثة وضعت أسماءهم بجدارة إلى جانب أسماء عالمية في أشهر صالات العرض، ونرى في اقتناء الصالون الأحمر ” Salon Rouge ” بأمستردام أعمال الفنان، وفي وضع أسمه “سعد علي” السابع في ترتيب قائمة كَاليري “كوبرا ” المعلقة على بابه في العاصمة أمستردام بعد كارل أبل، كونستانت، رينيه فان لوست، كونييه، له أكثر من مغزى.

إنّ الطبيعة الاختزالية التي يتمتع بها البعض في تعامله مع الإبداع، الثقافي والسياسي والاجتماعي، سهلت النظر إلى مجموع لوحات “سعد علي” المحتشدة بالرموز والاستعارات والدلالات على أنها لوحة واحدة ومناخ واحد حاضر في ذاكرة الفنان ولا يحتاج الكثير من الجهد في استعادته وتنفيذه، وبالتالي فإنها لوحة بسيطة وموضوعها سطحي ولا توجد ضرورة للولوج إلى التفاصيل السهلة والمعروفة والمكررة، وكأن اللوحة فقط بموضوعها وليس بتكوينها وبناءها الشكلي وقوة مخيلتها. هذا التسرّع أدى إلى الحكم بعمومية على موضوعات الحب بأنها متشابهة متناسين أن موضوعات الحرب متشابهة “قتال وسلاح ومعاناة”وأن موضوعات الطبيعة كذلك متشابهة “ماء وسماء وأشجار” ولكن التأمل في التفاصيل والمفردات وأسلوب المعالجة هو الذي يحدد قيمة اللوحة وخصوصية الفنان المبدع. التسرّع حّجب عنهم معلومة أن اللوحة التي تستلهم موضوعاتها وشخوصها من الحكاية والموروث وأسئلة البدايات الأولى غالبا ما يزودها ذلك بإحساس البساطة ويعطيها الطابع الشعبي الذي سبق لكثير من الفنانين العراقيين أن تمنوه للوحتهم وأرادوا لها أن تكون أشبه بأغنية شعبية يرددها الجميع. فإن كانت اللوحة مفرطة في البساطة والبدائية فلقد سبق لأسئلة الوجود المعبرة عن الحب والحياة والموت إن كانت كذلك. البساطة توحي بالعمق مثلما يوحي الاكتمال بالغموض، وإن تأويل البسيط يستدعي أدوات وألوان قادرة على الوصول إلى عمق الموضوع والكشف عن دلالته، خصوصا إذا كان موضوع اللوحة مرتبط بأسئلة الوجود في الحياة والموت والحب والخصب. إنّ الأحكام السريعة وغير المبالية التي تهدف، بوعي أو بدونه، إلى إضعاف القيمة الفنية للعمل وإلى التقليل من قيمة الجهد الذي يبذله الفنان على مستوى اللوحة تستند إلى تاريخ من الصراعات والعلاقات المتشنجة التي أفرزتها الحالة العراقية المحتدمة منذ نصف قرن وليس لها علاقة مباشرة بالعملية الفنية، وتُذَكّرنا بمصطلحات ” الفطرة، السذاجة، البدائية” التي أُطلِقَتْ على أعمال الفنان “عبد القادر الرسام” في بدايات القرن الماضي بسبب كمية الصدق والبساطة والبراءة في لوحته، والتي قرنها “شاكر حسن آل سعيد” لاحقا برؤية “بول سيزان” الفرنسي في القرن التاسع عشر. فإن كانت اللوحة مفرطة في البساطة والبدائية فلقد سبق لأسئلة الوجود المعبرة عن الحب والحياة والموت أن كانت كذلك. إنّ الأحكام والجمل الجاهزة بحق الفن والفنان من مثل “سطحي، فطري، لا أخلاقي، غير وطني” التي يطلقها حراس الفن القديم أمست مضحكة في عالم ذاهب إلى المستقبل، وحرمت أصحابها من أن يفهموا الفنان كما هو وأن يستمتعوا باللوحة كما هي وأن يدركوا حقيقة أن كثير من الفنانين الذين غادروا الوطن والقبائل والطوائف والأحزاب قد أصبح لهم شئنا كبيرا في عالم الفن.

إنّ العملية الإبداعية بطبيعتها لا تميل إلى السكون والتكرار والاستنساخ، وإن تغيير الانفعالات والحالات الإنسانية لا يستدعي بالضرورة أن يهجر الفنان أسلوبه ولغته الفنية، فقد تستدعي العملية الفنية تغييرا في الألوان والخطوط والاستعارات وتنوّع الخامات وتَنقّل المفردات داخل اللوحة ولكن هذا لا يعني سهولة القفز في الفراغ عند أول نقد أو انكسار أو تجربة جديدة ومن ثم التخلي عن الرؤية الفنية التي تَطلّب تشكّلها وظهورها سنوات وخبرات ودراسة ومعاناة، لأن المشكلة ليست في القفز وتغيير الأسلوب بل المشكلة هي هل أن هناك ضرورات فنية أو حراكا في الأفكار المبدعة أو تطورا في حاجات المشاهد استدعى ذلك التغيير؟. الفنان “سعد علي” عاش مراحل الدراسة والتجريب والتأثر بالفنانين والمدارس الفنية أعوام طويلة ابتداء من مرحلة الرواد ومدرسة بغداد للفن الحديث وصولا إلى آخر صيحات الفن الأوربي في إيطاليا وهولندا وأسبانيا ومرورا بالفنون البزنطية التي تضم روائع الفنون في تركيا وروسيا وبلغاريا، إلا أنه اليوم صاحب لوحة وبصمة شكّلت حضورا قويا في عواصم الفن الأوربية.

سعد علي سبق وأن تأثر بثقافات ورموز وتقنيات من مدارس متنوّعة كما مر بنا إلا أنه لا يستعير أسلوبه، ولوحته أمست معروفة بخصوصيتها ومفرداتها وأسلوبها. الينابيع عنده لم تنضب بعد وما زالت أصابعه تصنع الدهشة والحب وتغتسل بهما وتطرح الأسئلة حول إعادة خلقهما في دورة لا تنتهي من الإبداع والمثابرة. فتجاوز المألوف إبداعيا لا يعني فقط الذهاب إلى المجهول والتشبّه بالقوي والغريب وركوب أية موجة جديدة، فقد يكون كذلك في التقاط اليومي والبسيط والمختلف والغني بتراثه وثقافته وأسئلته، وفي أسلوب الاشتغال عليه وفي إيصاله إلى المشاهد.

من الطبيعي إذا شوهدت لوحة أي فنان بسطحية وبنوايا مسبقة فإنها ستفقد شحنتها ورمزيتها وحلميتها، ولو تأملنا في أعمال الفنان “سعد علي” بعيدا عن النوايا فلن نجد ثباتا في التكوين والتشكيل وتوزيع الشخوص على فضاء اللوحة على الرغم من مناخ التكرار الذي تركته مدرسة بغداد للفن الحديث على أعمال الفنان، حتى موضوع اللوحة “الحب والأمل والفرج” نجده في حراك وبوح مستمرين بسبب التنوّع في الاستعارات والرموز ذي المرجعيات العراقية والإيرانية والهندية المبثوثة في الشعر والأسطورة والتاريخ والرسوم القديمة وعصر النهضة الأوربية، فليس سرا تأثر الفنان بأسماء وتقنيات ومدارس فنية أوربية نلمسها بمسطحات “تابيس” الكاتالوني وبجدران “أنبكَوني” الإيطالي وبالتكوينات الطولية لـ”ألجريكو” اليوناني وتخطيطات النحات الإيطالي “مارينو ماريني” وجماليات التكوين عند “كونيه” الهولندي وبساطة الخطوط وبذخ الألوان عند”غويا” الأسباني ناهيك عن التأثر بالتطور الهائل لوسائل التقنية والاتصال المتمثل بموجة الحداثة بـ”فيستا واركو مدريد” لفنون الفيديو والفوتو، وهو ما نلمسه في ظهور بعض المفردات في أعماله الأخيرة . ينبغي القول هنا أن ظهور عنصر جديد عند الفنان لا يخرج اللوحة عن مرجعيتها وموضوعها وأسلوبها، وسرعان ما ينسجم هذا العنصر مع مناخ اللوحة وموضوعها الذي عُرفت به.

إنّ موضوعات سعد علي وألوانه التي “قد” لا تدهشنا نحن القادمين من جهة الشمس الساطعة والحكايات القديمة من فرط العادة والتكرار والخمول، هي بالذات ما تستوقف الأوربي أو الهولندي المشبّع بأزهار فان غوخ وطواحين رامبراندت. هناك الكثير من المشاهدين الأوربيين الذين أصابهم الملل من تجوالهم في المتاحف المشهورة بين لوحات آلام المسيح وفظاعات حروب الاستقلال وجداريات الحربين العالميتين المدمرتين، أمسوا لا يحتملون القسوة والحزن في اللوحة على الرغم من إعجابهم القديم بذلك وبالأسماء الكبيرة التي أبدعتها. المشاهد الأوربي يتعاطف مع اللوحة المشحونة بالألم والمعاناة التي تعكس تجارب وحيوات المغتربين الناجين من حروب وأوبئة ومجازر على الجهة الأخرى من البحر ولكنه لا يفكر باقتنائها وتعليقها أشهرا وأعواما على جدار غرفته، لأنه بالتأكيد سّيمل من تعداد بقع الدم ونظرات الحزن وجماجم الأطفال. العين الأوربية الخبيرة بالفنون البصرية تريد أكثر من السرور والتأثر في تسمّرها أمام اللوحة، أنها تبحث عن المتعة والدهشة في غرابة الموضوعات والألوان والتقنيات وتريد معرفة الجديد من الثقافات والرسومات والحكايات المنصهرة في رؤية الفنان ومحليته ومعاناته. إنها تبحث عن الإنساني في المحلي المتجلي في خمريات عمر الخيام وخلود جلجامش وحكايات شهرزاد، وهو بالضبط ما أشغل الفنان “سعد علي” على مدى أربعة عقود قضاها في المنفى رساما مبدعا وإنسانا لا يكل عن البحث والحب بين إيطاليا وهولندا وفرنسا وأسبانيا. الأوربي الهارب من رتابة المتحف وحراسه وكاميراته إلى حيوية صالات العرض وأضواءها أحب رسومات سعد علي لأنها أراحته من عملية فك أسرار الحزن والمعاناة وصورت له حكايات الحب المرسومة في خياله والمترسبة من أيام طفولته وكتبه ورحلاته، إنه كذلك يحب أن يُحكى له عن حب قديم يشعل روحه ويذكي ذاكرته .

لقد دخلت لوحة الفنان في بيوت ومؤسسات ومتاحف الدول التي عاش فيها، وإذا سَلّمنا بمقولة أن عملية شراء اللوحة هو جزء من تقييمها فإنّ هذا التسليم قد لا يدوم طويلا والمقولة قد تهتز ثوابتها بفعل عوامل الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والمناخ، الأمر الذي قد ويؤثر على سوق اللوحة وحضور الفنان. فالمواطن الهولندي، مثلا، كائن بيتي كما هو معروف عنه ويكاد يقضي أغلب يومه بين العمل والبيت بسبب كثرة الأمطار والغيوم ولذلك تجده يهتم كثيرا بتأثيث بيته من اللوحات الفنية والتحف الأثرية ومن المواد الكهربائية والالكترونية ويفرحه أن يكون كل شيء في متناول يديه ويستطيع أن يفتح ويغلق الأبواب والنوافذ وجهاز التلفزيون والفرن وهو جالس على كرسيه الهزاز يتابع كرة القدم، ولكنه لن يضع مسمارا على جدار بسهولة. في حين تجد المواطن الأسباني المبتهج بنور الشمس الساطعة والمناخ الدافئ لا يكترث كالهولندي بتأثيث بيته ويقضي أغلب أوقاته في التسكع بالمقاهي والحدائق والشوارع المبهجة تحت الشمس الساطعة، فلحق اللوحة ما جرى لتأثيث البيت. ولكن هذا لا يعني أن الأسباني يعاني من نقص في ثقافته البصرية أو هو أقل من أقرانه الأوربيين. إن اقتناء اللوحة وتقييمها له أسباب غير ما ذهبنا إليه في طبيعة اللوحة ومناخ هولندة وأسبانيا المشهورين بفن الرسم، فهو قد يرتبط بالأزمات الاقتصادية الضاربة بعمق في طبيعة المجتمع الرأسمالي وقد يتأثر بالمستوى الثقافي للمجتمع وبلوحة الفنان أو بتشبّع السوق أو بظهور أسماء وأساليب جديدة أو بتحكم أصحاب الكَاليريات بأسواق العرض والطلب وأسباب أخرى ليس مجالها في هذه المقدمة.

المعنيون باللوحة في أوربا يجدون من الطبيعي أن يبحث الفنان المغترب في رموزه وموروثه عبر تقنيات حديثة وتأثرات بالأسماء الكبيرة وبالمدارس الفنية المشهورة، ولكنهم لا تدهشهم كثيرا التجارب التي يلجأ أصحابها فقط إلى المدارس الفنية والتقنيات الحديثة بعيدا عن حضارتهم وموروثهم ورموزهم، لأنه ببساطة أغلب هذه المدارس منبعها أوربي سبق لهم كأوربيين أن خبروها وتشبعوا بعوالمها. إنّ مساحة الفراغ بين أبن البلد “الأوربي” وبين الغريب والتي قد تضيق أو تتسع حسب الظروف والحراك الاجتماعيين، خلقت بعد أعوام من الصراعات وازدياد أعداد المغتربين بأوربا حالة من التوجس وعدم الثقة مصحوبة بالتعالي والعنصرية أحيانا، ترك ذلك انطباعا عند المنفيين والمغتربين مفاده أن الآخر “الأوربي” يتعامل بفوقية مع إبداعات الشعوب، وهي عنده ليس أكثر من فلكلورا غريبا وجديدا يزيد من غلة المتعة ويتيح له الاطلاع أكثر على موروث الشعوب المنشغلة بالفقر والحروب. ومع أننا لا ننفي هذا الجانب كليا ولكننا لا يمكننا التعميم على اعتبار أن أوربا فيها الكثير من الشعوب والثقافات والأنظمة المختلفة، ونرى أن بعض الأوربيين قد احتك على مدى التاريخ بشعوب أسيا وأفريقيا عبر الحروب العسكرية والمصالح الاقتصادية والمعتقدات الدينية صَنَع ذلك أشكالا من تبادل العلاقات والمصالح، أسس بدوره لانفتاح أوربي جزئي على ثقافة الشعوب واحترامها.

قبل أن ننهي المقدمة نود الإشارة إلى حقيقة أن اللوحة هي أكثر من يوثق لتجربة الفنان التشكيلي ويبعدها عن مخاطر النسيان والمبالغة. وفي هذا الكتاب حاولنا جمع عدد من المقالات أغلبها لكتاب عراقيين وعرب وأجانب على التوالي، تناولت تجربة الفنان على مدى عقدين من الزمن في صالات وعواصم مشهورة بالفن والجمال، اتفقت المقالات في العموم على حضور الفنان في الوسط الفني الأوربي وعلى أسلوب المعالجة الخاص به وعلى النقلات النوعية التي صاحبت لوحته وعلى محنة الفنان بالمنفى. المثقفون والكتّاب في مقالاتهم كانوا أشبه بمشاهدين وعشاق للفن يسجلون انطباعاتهم عن اللوحة في دفتر الضيوف المفتوح عند باب الصالة كل حسب رؤيته وتخصصه، تجلى ذلك في اللغة الأدبية للمقالات وفي المضامين المشحونة بمفردات المنفى والحنين والذكريات وهموم الإبداع والسياسة، فأغلب المثقفين العرب في أوربا هم من المنفيين والمطاردين من حكومات بلدانهم.

إن تجربة الفنان “سعد علي” بالمنفى مرت بمحطات ومعاناة ومواقف أعطته، مثلما أخذت منه، الكثير من الجهد والوقت والصداقات لكنها لم تنتهِ ،كما في الحكايات، بالعودة إلى المكان الأول. ففي بلد كالعراق عاش صراعات وهجرات ومآسي طالت الجميع من دون استثناء، غالبا ما يكون الحديث عن المكان الأول والرسومات الأولى مصحوبا بغصة الفقد والتحسر، ومن هنا تأتي قيمة الشهادات والكتابات والآراء التي صاحبت مسيرة الفنان بالمنفى من جمهرة المشاهدين والكتاب والصحفيين والنقاد في توثيق وإضاءة التفاصيل ولكن كل من زاويته هو ورؤيته هو للوحة وللفنان. وبما أن المقالات ظهرت في أزمنة وأمكنة مختلفة وكتاب مختلفين فليس مصادفة أن نجد مقالة تتناول المورث وتخادم الثقافات ومقالة تتحدث عن ظهور مفردات جديدة في اللوحة وغياب وأخرى ومقالة عن المنفى والدراسة والخبرات الجديدة. قيمة هذه الكتابات تتأتى كذلك من حقيقة أن أغلب لوحات الفنان “سعد علي” قد بيعت وتوزعت في دول أوربية متباعدة من دون أن يحتفظ الفنان بصورة منها، ولذلك نجد الكتابات تتحدث عن معارض شخصية ومشاريع فنية وليس عن لوحات منفردة.

المعروف عن الفنان “سعد علي” اهتمامه الكبير بصداقاته ولوحته وكيفية إيصالها إلى جمهور المشاهدين والمتخصصين، وكان من بين اهتماماته أنه وضع عند باب مرسمه بمدينة “أوتريخت” الهولندية دفترا أنيقا يسجل فيه الضيوف مشاهداتهم وانطباعاتهم عن اللوحات واللقاءات الاجتماعية والأمسيات الحوارية التي كان يقيمها الفنان في مرسمه، وقد تسنى لي رؤية ذلك الدفتر الأسود والاطلاع على تواقيع وكلمات الكثير من المثقفين العراقيين والعرب الذين ربطتهم علاقات حميمة بالفنان من مثل الشاعر العراقي”سعدي يوسف” والشاعر العماني “سيف الرحبي” والكاتب المغربي “عبد اللطيف اللعبي” والشاعر العراقي”بلند الحيدري” والروائي السعودي”عبد الرحمن منيف” والشاعر العراقي”عبد الوهاب البياتي” والشاعر الكبير”مظفر النواب” والكاتب الشهيد “كامل شياع” والشاعر “فوزي كريم” والناقد “ياسين النصيّر” والمسرحي “عوني كرومي” والصحفي “إسماعيل زاير” والروائي “نجم والي” والفنان “بشير مهدي” والملحن “حميد البصري” والمسرحي” حازم كمال الدين” والفنان” قه ره ني جميل” والقاص “عبدالله طاهر” وصاحب دار المدى الناشر” فخري كريم” والشاعر “صادق الصائغ” والسياسي” مفيد الجزائري” والشاعر “عبد الكريم كَاصد” وكاتب السطور وأسماء أخرى كثيرة كانت ناشطة بهولندا وأوربا في تلك الأيام وتزور الفنان في مرسمه بين حين وآخر. ففي تسعينيات القرن الماضي كانت ظروف المنفيين السياسية والاقتصادية مزرية صاحب ذلك غياب ملحوظ للمؤسسات الثقافية والاجتماعية التي تُُعنى بإبداعهم، الأمر الذي دفع ببعض المثقفين إلى إقامة الندوات الثقافية في بيوتهم وأماكن عملهم. ولسعد علي ثلاثة محترفات فنية طبعت بطابع الأمكنة التي تواجدت فيها بهولندة وفرنسا وأسبانيا، إلا أن الأكثر فوضى وحراكا وضيوفا كان بمدينة أوتريخت الهولندية. فبالإضافة إلى الزيوت والأحبار وحامل اللوحات ورائحة الخشب العتيق وصناديق الأعمال الورقية القديمة المخبئة بعناية تحت أرضية المشغل كانت على الدوام معلقة آخر أعمال الفنان على الجدار إلى جانب العشرات من الكتب التراثية والشعرية والفنية المرتبة على رفوف خلف كراسي قديمة تم التقاطها من على الأرصفة، أو أنها تبدو كذلك لشدة عتقها وتناثر بقع الألوان والطعام عليها حيث كان الفنان يطبخ لزواره الـ” الدولمة العراقية” حسب الألوان، الأحمر والأخضر والأسود، غير آخذا بنظر الاعتبار الطعم والرائحة والعناية.

عمدنا في إعدادنا لهذا الكتاب ترتيب المقالات بما يساعد على توثيق التجربة الفنية لـ “سعد علي” بعيدا عن طبيعة الأسماء ومضمون المقالات؛ أيْ أنّنا وضعنا المقالات وفق تواريخ نشرها في الصحف والمجلات، ومن دون التدخل في أفكار ومضامين تلك المقالات إلاّ بما يخدم أغراض الكتاب.